就業(yè)是民生之本,,是社會穩(wěn)定的“壓艙石”,。近年來,,隨著高校畢業(yè)生人數(shù)的逐年增多,,就業(yè)壓力也進一步加大,。如何推動就業(yè)創(chuàng)業(yè)發(fā)展,,實現(xiàn)人力資源精準匹配,,是國家一直強調(diào)并著力解決的問題,。

為釋放各類市場主體對人力資源服務的需求,,提升人力資源服務機構(gòu)供給能力,,政府持續(xù)推動行業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸。以廣東省為例,,據(jù)統(tǒng)計,,2020 年全省登記求職和要求提供流動服務達5990萬人次,幫助實現(xiàn)就業(yè),、擇業(yè)和流動 2592 萬人次,。人力資源服務業(yè)的蓬勃發(fā)展,有效提高了用人單位與勞動者的匹配度,,降低了勞動者就業(yè)的等待期,。如今,廣東省79.6%的用人單位,、82.5%的求職通過人力資源市場實現(xiàn)招聘,、求職、流動,,而戰(zhàn)略性新型企業(yè)招聘,、高端人才求職及流動由市場配置的比例更高達 90%以上。由此可見,,在高層次人才的精準匹配上,,人力資源服務業(yè)發(fā)揮著不可替代的作用。

一,、“大數(shù)據(jù)”下人力資源行業(yè)的宏觀轉(zhuǎn)變

伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代的崛起,,社會上的大部分行業(yè)都發(fā)生了大大小小的變局,。在這個變局之中,能夠影響所有行業(yè)的人力資源行業(yè),,也同樣在時代的洗禮下,,發(fā)生翻天覆地的變化。

過去把人才和企業(yè)聚集在一起,,讓他們自己去對接的這種中介模式的招聘會已經(jīng)不盛行,。移動互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展,報紙招聘也已經(jīng)沒落,;招聘網(wǎng)站蓬勃興起,,各大招聘網(wǎng)站能實現(xiàn)人才信息和招聘信息的實時更新,以秒計算,;一些網(wǎng)站能實現(xiàn)求職者和企業(yè)實時溝通,,進行雙方需求的互動,實現(xiàn)快速的對接匹配……

在2021年7月發(fā)布的《中國人力資本生態(tài)十年變遷白皮書》中,,將近年來互聯(lián)網(wǎng)為人力資源行業(yè)帶來的宏觀變化做了一個簡單的歸納:

2011年:移動互聯(lián)網(wǎng)崛起,,招聘社交化;

2013年:大數(shù)據(jù)時代到來,,招聘數(shù)據(jù)化,;

2016年:人工智能元年,AI 招聘時代開啟,;

2019 年:5G 商用元年,,以“視頻招聘”為代表的招聘體驗革命。

不難看出,,移動互聯(lián)網(wǎng)的崛起,,極大程度上改變了人力資源行業(yè)的形態(tài)。而人工智能和 5G 技術(shù)的發(fā)展,,更是催生了視頻面試為代表的一大變革,,再次豐富了 HR 的招聘形態(tài)。但不管人力資源行業(yè)形態(tài)怎么變化,,終究都是“以人為中心”的,。如何為企業(yè)與個人實現(xiàn)更精準的匹配,是這個行業(yè)始終圍繞的核心問題,。

二,、市場競爭催化的微觀招聘模式

核心問題存在的前提下,招聘模式的變化也只是從紙媒,、人才市場到互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)換,。過去人們從地方報紙、雜志的招聘欄目,,又或是通過大型招聘會,、人才市場找工作,,這個時期的轉(zhuǎn)換成就了在58同城、趕集,、智聯(lián)招聘、前程無憂甚至是中華英才等網(wǎng)站投遞簡歷,。近年來也有出現(xiàn)“直聊”,、“內(nèi)部獵頭”等方式,但其模式也并沒有脫離傳統(tǒng),。

比如“微招聘”,,就是通過利用微博傳播的優(yōu)勢,由粉絲量較多的個人大V號發(fā)布崗位信息,,通過粉絲轉(zhuǎn)載,,達到快速傳播的效果。雖然利用粉絲的精準度,,招聘信息有一定的針對性,,但應聘者的質(zhì)量依舊得不到保證。而這種方式與過去在銷量較好的報刊雜志刊登,、又或是在人流量較大的地方張貼招聘信息并無區(qū)別,,只是載體從公共變成個人,從傳統(tǒng)媒體轉(zhuǎn)移到社交媒體而已,。

缺少新模式的出現(xiàn),,必然導致的就是行業(yè)“內(nèi)卷”。如今的人力資源行業(yè),,囿于現(xiàn)有模式的局限,,已出現(xiàn)一些新的特征。

1,、服務內(nèi)容多元化

人力資源行業(yè)所提供的服務形式日益多樣化,,包括求職招聘服務、職業(yè)指導服務,、咨詢顧問服務等等,。

2、服務走向個性化

企業(yè)需求日益?zhèn)€性化,,人力資源機構(gòu)將更注重提供有針對性,、差異性的產(chǎn)品以滿足不同企業(yè)的需求。

3,、服務程度專業(yè)化

人力資源專業(yè)化程度的提高,,人力資源的服務對象將開始分化,人力資源供應商的專業(yè)分工體系不斷被細分,,更加側(cè)重于客戶的需求,。

4,、競爭走向品牌化

人力資源服務機構(gòu)越來越注重自身品牌打造,利用品牌效應為公司增值,。

對人力資源服務商來說,,行業(yè)新特征的出現(xiàn),意味著市場逐漸飽和,,競爭趨向白熱化,。而對企業(yè)來說,雖然能得到高質(zhì)量的服務,,但從獲得與崗位要求精準匹配的人才這一目的來看,,難度卻是越來越大,成本也越來越高,?;谶@種現(xiàn)狀,職業(yè)院校的學生群體開始被重視,,招聘的新模式——校企合作由此成型,。

三、校企合作的現(xiàn)狀

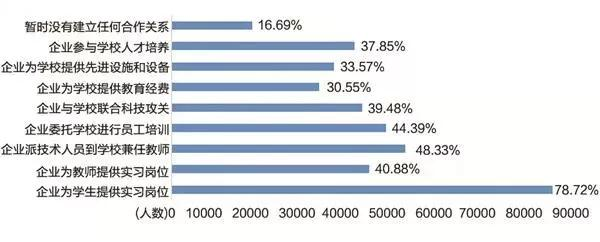

根據(jù)《中國職業(yè)教育發(fā)展大型問卷調(diào)查報告》的數(shù)據(jù)顯示,,目前職業(yè)院校與企業(yè)開展合作的方式,,排名前五位的是企業(yè)為學生提供實習崗位、企業(yè)派技術(shù)人員擔任學校兼職教師,、企業(yè)委托學校進行員工培訓,、企業(yè)為教師提供培訓崗位、企業(yè)與學校聯(lián)合科技攻關(guān),,分別占78.72%,、48.33%、44.39%,、40.88%和39.48%,。

同時,企業(yè)人員和教師選擇企業(yè)與學校聯(lián)合科技攻關(guān)的分別僅占39.37%和33.68%,,說明職業(yè)院校與企業(yè)建立合作已不罕見,,但從數(shù)據(jù)上看,校企合作還停留在初級階段,。其中原因,,主要是現(xiàn)代學徒制的普及程度不高。

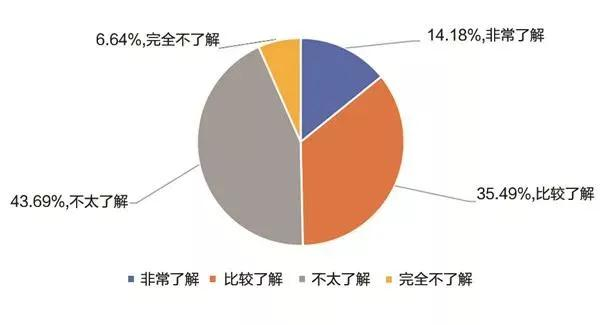

現(xiàn)代學徒制是職業(yè)院校重要的教育教學方式,,但調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,,社會對現(xiàn)代學徒制非常了解、比較了解、不太了解和完全不了解的分別占14.18%,、35.49%,、43.69%和6.64%,超過一半的受訪者對現(xiàn)代學徒制比較陌生,。

而在院校中,,教師選擇對現(xiàn)代學徒制非常了解和比較了解的、不太了解的,、完全不了解的分別占62.82%,、34.21%和2.97%。中職學生 上述三類情況分別占53.80%,、38.83%和7.37%;高職學生上述三類情況分別占51.86%,、40.90%和7.24%,。這說明教師中仍有近4成的人不了解現(xiàn)代學徒制,而且高職學生比中職學生對現(xiàn)代學徒制更為陌生,。

對現(xiàn)代學徒制了解的缺乏,,使選擇校企合作的企業(yè)占比不均。調(diào)查發(fā)現(xiàn),,與職業(yè)院校開展合作的企業(yè),,排前三位的是國有企業(yè)、集體企業(yè),、外資企業(yè),,分別占78.18%、50.49%和34.64%,,與私營企業(yè)開展校企合作的比與外資企業(yè)合作的比例略低,。

除此之外,相關(guān)支持政策落實不到位,、缺乏合作機制,、企業(yè)利益得不到保證、缺乏合作平臺,、學校缺乏主動性等,,也是制約校企合作發(fā)展的重要因素。

四,、校企合作的優(yōu)勢

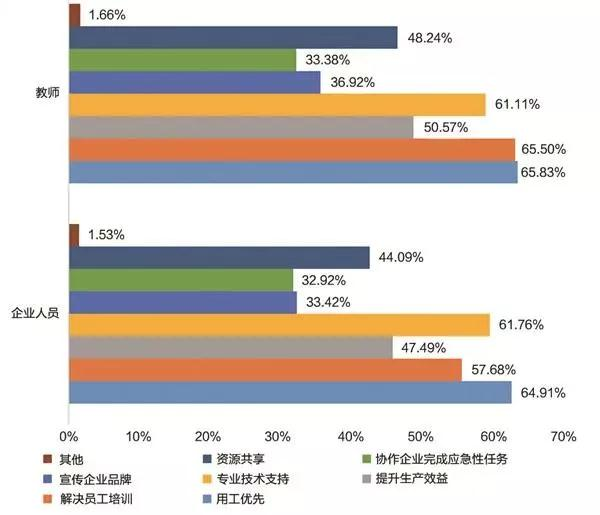

目前校企合作處于初級階段,,意味著這一模式存在較大的發(fā)展空間。在一項“關(guān)于企業(yè)希望獲得學校的服務和支持的項目”的調(diào)查中,,從教師答題情況來看,,排前三位的依次是用工優(yōu)先、解決員工培訓、專業(yè)技術(shù)支持,,分別為65.83%,、65.50%、61.11%,。

而從企業(yè)人員答題情況來看,,排前三位的分別是用工優(yōu)先、專業(yè)技術(shù)支持,、解決員工培訓,,占比為64.91%、61.76%,、57.68%,。說明教師和企業(yè)人員關(guān)于校企合作中的供需對接比較充分。

立足供需基礎,,“產(chǎn)教結(jié)合,、校企一體”的辦學模式是當前職業(yè)學校與企業(yè)共同開辟的一條新的發(fā)展之路。

1,、激發(fā)學生的創(chuàng)造力,、創(chuàng)新力為學生工讀結(jié)合、勤工儉學創(chuàng)造條件

職業(yè)學校興辦專業(yè)產(chǎn)業(yè),,并使之與教學相結(jié)合,,這為學生提供了必要的實習條件和難得的鍛煉機會。在生產(chǎn)實踐和管理實踐中,,學生會在老師的帶領,、指導下,把學到的書本知識運用到實踐之中,,從而加深對知識的理解,,增強應用知識和解決實際問題的能力,激發(fā)學生的創(chuàng)造,、創(chuàng)新的愿望和熱情,。學校興辦專業(yè)產(chǎn)業(yè),讓學生參與生產(chǎn)或經(jīng)營,,取得一定的報酬,,這客觀上也為學生工讀結(jié)合、勤工儉學創(chuàng)造了條件,。

2,、提高教師的業(yè)務水平

目前職業(yè)學校的老師大多是從高校直接分配的,專業(yè)水平高,,理論知識豐富,,但缺點是知識應用能力不強,,實際操作水平不高,這也極大地影響了職校教學質(zhì)量的提高,。學校創(chuàng)設實習基地,,興辦專業(yè)產(chǎn)業(yè),為廣大教師,,特別是專業(yè)課教師參加實踐,、提高實際工作的能力提供了條件和機會,而且在實際工作中,,教師把理論知識與生產(chǎn)實踐相結(jié)合,,把教學與科研相結(jié)合,這有利于提高自身業(yè)務素質(zhì),,提高教學的質(zhì)量,。

3、促進地方經(jīng)濟繁榮發(fā)展

職業(yè)教育是最直接為當?shù)亟?jīng)濟建設服務的,,它與當?shù)亟?jīng)濟建設關(guān)系密切,、聯(lián)系廣泛,職業(yè)學校設置的專業(yè)都與當?shù)亟?jīng)濟建設密切相關(guān),。由于學校教師專業(yè)知識豐富,頭腦靈活,,他們依靠科技興辦產(chǎn)業(yè),,必然會成為該領域的行家里手,這有利于帶動當?shù)亟?jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整,,促進地方經(jīng)濟的繁榮和發(fā)展,。

4、保障教學與需求無縫銜接

職業(yè)教育是以就業(yè)為導向的教育,,培養(yǎng)的是生產(chǎn),、建設、管理和服務第一線需要的高技能人才,。簡單地說就是工作在第一線,,懂技術(shù)、會操作,、能管理的技術(shù)員,,因此應按崗位群對人才的知識、能力,、素質(zhì)等需求作為最高原則來設置專業(yè),,制定教學計劃?!爱a(chǎn)教結(jié)合,,校企一體”的培養(yǎng)思路正是這種需求的集中體現(xiàn)。同時,學校也應針對企業(yè)所需的產(chǎn)品與技術(shù)進行開發(fā),,實現(xiàn)學校培養(yǎng)人才,、研發(fā)產(chǎn)品和技術(shù)服務三大功能,使企業(yè)需求與學校教學無縫銜接,,技術(shù)發(fā)展方向保持一致,。

五、校企合作的高質(zhì)量落地

紅海人力集團以深耕人力資源行業(yè)22年的豐富經(jīng)驗與資源沉淀為基石,,以深度開拓校企合作,、藍領(技術(shù)工匠工種)用工為目的,打磨出紅海直聘平臺,。

平臺以大數(shù)據(jù)技術(shù)為引領,,以線上招聘為手段,實現(xiàn)了求職者與企業(yè)用工需求之間的精準對接,,向企業(yè)精準交付定制勞動力,,向?qū)W校輸送“已就業(yè)”生源,為“十四五”產(chǎn)研學深度融合,、高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的人力資源保障,。

在今年疫情期間,通過線上招聘會,、微信社群等招聘渠道,,電話、視頻等面試方式,,火速開展招聘工作,,與求職者通過無接觸的方式進行交心談心,職業(yè)規(guī)劃的調(diào)整,,合理調(diào)整就業(yè)預期,,增強就業(yè)信心。